市民の皆様に正確な情報を知っていただくために、「議員とお金」についてまとめました。

足利市会議員の給与明細も公開しています。

最終更新日:2026/1/18

記事作成日:2023/7/5

【目次】

【市議会議員の報酬】

市議会議員の報酬は条例「特別職の職員等の給与に関する条例」で定められています。

月額報酬

- 市議会議長 587,000円

- 市議会副議長 537,000円

- 市議会議員 498,000円

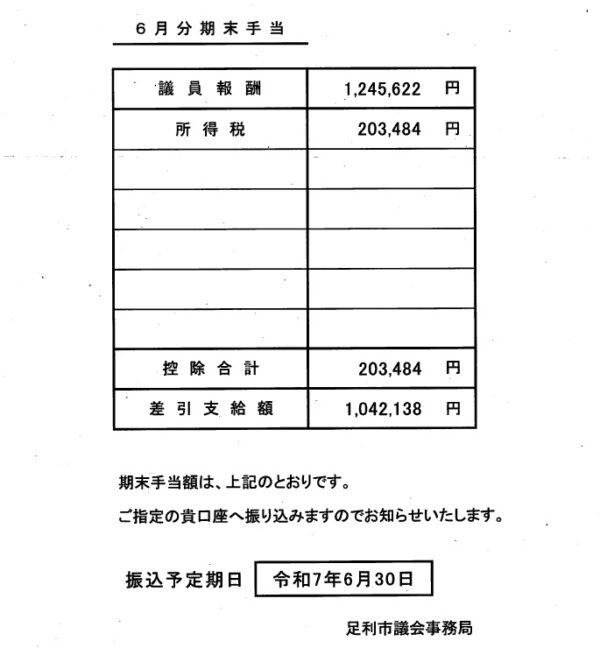

議員の期末手当

6月と12月の年2回にいわゆるボーナスが支給されます。

先ほどの条例には、それぞれの基準日現在における報酬月額に加算率を乗じて得た額を加算し、その額に支給率を乗じて得た額と定めています。

加算率 100分の45

支給率 100分の170

年2回分の合計 100分の340

一般の市議会議員を例にすると1回分のボーナスの計算式はこのようになります。

{498,000+(498,000円×0.45)}×1.7=1,227,570円

(498,000円+224,100円=722,100円 ×1.7)

年収にして約8,400,000円(税引き前)です。

議員以外の特別職の報酬 栃木県内の比較はこちら

【報酬の他に支給されるお金はある?】

昔は支給されていたものもありますが、現在は報酬だけです。

- 登庁するごとに日当等の手当てが出るわけではありません。

- 足利市議会議員に退職金はありません。

- 足利市議会議員は退職後に議員特有の年金はもらえません。

(以前の制度は3期12年以上務めて退職した議員に適用されたそうです。現在は7期目の議員だけもらえます。4期目までの議員は年金の掛け金だけ報酬から差し引かれましたが、制度廃止により年金はもらえないそうです。)

令和6年度の議会改革推進協議会から、議員定数を削減する代わりに、議員の成り手不足の解消のため、役職手当の支給や議員年金の復活等について議論がなされました。

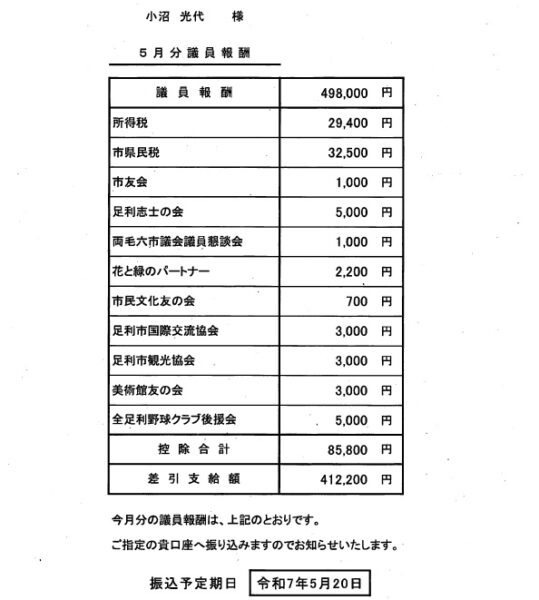

【議員報酬明細】

写真は2025年5月分の議員報酬の明細です。

毎月20日頃に指定口座に振り込まれます。

税金の他に天引きされている項目については、

「市有会」毎月1,000円

→全議員に必要とされる諸費用、例えば、団体保険の加入、議員の慶弔費等に充てられます。

「足利志士の会」毎月5,000円

→会派の活動資金、例えば、本会議開催中のお弁当代などに充てられます。

「両毛六市議会議員懇談会」毎月1,000円

→年に数回行われる両毛六市議会議員の研修会や懇談会の費用に充てられます。

その他にも月会費又は年会費の支払いが必須な項目があります。

・「花と緑のパートナー」個人会員会費 2,200円/年

・「市民文化友の会」個人会員会費

―――個人会員会費 2,000円/年(新規)、1,500円/年(継続)

―――メール会員 1,000円/年(新規)、700円/年(継続)

・「国際交流協会会員」個人会員会費 3,000円/年

・「観光協会会員」個人会員会費 3,000円/年

・「足利市立美術館友の会」 一般会員会費 3,000円/年

・「全足利野球クラブ後援会」 普通会員会費 5,000円/年

振込で天引きされるものとは別に、国保・年金があります。

・国民健康保険料 約96,000円/月

・国民年金保険料 17,510円/月(令和7年)

こちらは、1回分のボーナスの明細になります。

【手取り額】

最終的な手取り額は、約560~580万円/年になります。

※兼業収入がない場合

中小企業の場合は50代部長クラス、大企業の場合は30~40代課長クラスくらいになるようです。

医療費や生命保険料の控除など、年末調整が行われます。

兼業や他の収入がある議員は銭金の計算も異なりますので、各自確定申告をしています。

【議員報酬の使い道】

議員活動に必要な費用に充てて、残りは地元を盛り上げるための資金に使いたいと考えています。在職中は寄付ができない、助成金を受け取れない等、色々な制限がありますので、引退後にまちおこし費用に役立てたいと考えています。

昨年度の4/23が足利市議会議員選挙の投票日でした。

というわけで、ちょうど1年になります。

1枚目の写真は令和5年度の議員報酬(3月分まで)です。生活費としては手をつけていません。

ここから選挙費用、諸経費を除くと残金はおよそ500万円くらいになると思います。… pic.twitter.com/ZRXc27wbog

— 小沼みつよ⭐️足利市議会議員⭐️無所属 新人 (@konuma_mitsuyo) April 22, 2024

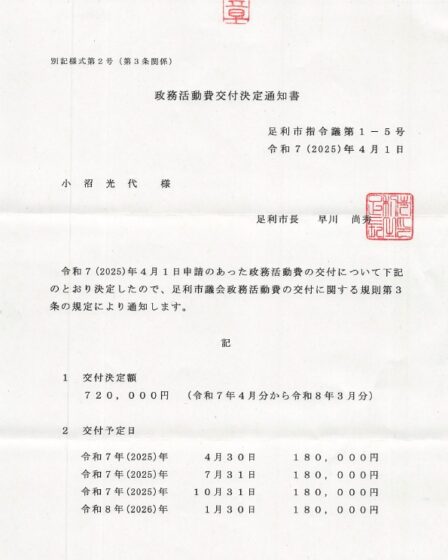

【政務活動費】

政務活動費とは、足利市議会議員が行う「市政に関する調査研究その他の活動」に役立てるため、必要な経費の一部として条例の定めるところにより議員に交付されるものです。

1年間の支給額は72万円です。

※令和6年度までは60万円でした。年額72万円だったものを、議会にタブレットを導入する際に12万円を経費に充てていましたが、令和7年度からは元に戻すことになりました。

年度初めの前に支給の申請をし、使わなかった分は年度末に返還します。

何にでも使えるわけではありません。研修、視察、議会報告会、出張費用、事務所の賃貸など、使途が決まっています。

また、生活費との按分については細かく規定があり、例えば、宿泊費は1泊13,100円まで(100円でも超えると全額自己負担)、ガソリン代は支出した1/4まで、携帯電話料金等の通信費は1/5までと決まっています。

政務活動費に充てた分は、1円から領収書をつけて年度末に収支報告書を提出します。

収支報告書は年度ごとに公開されています。

足利市議会のサイト

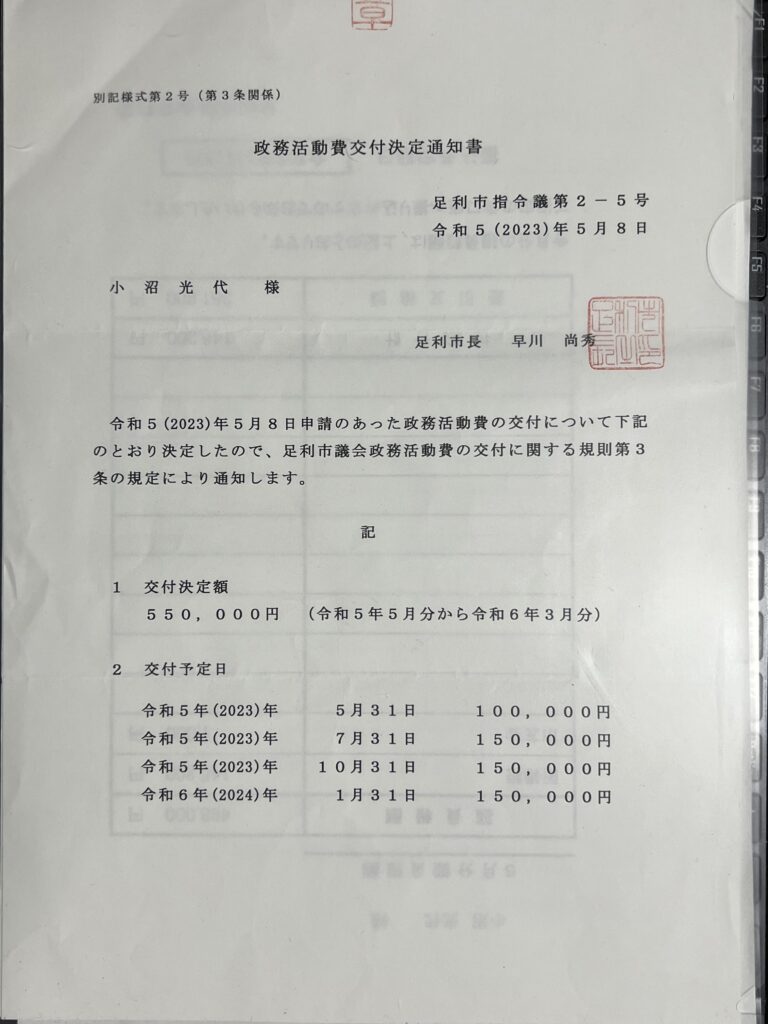

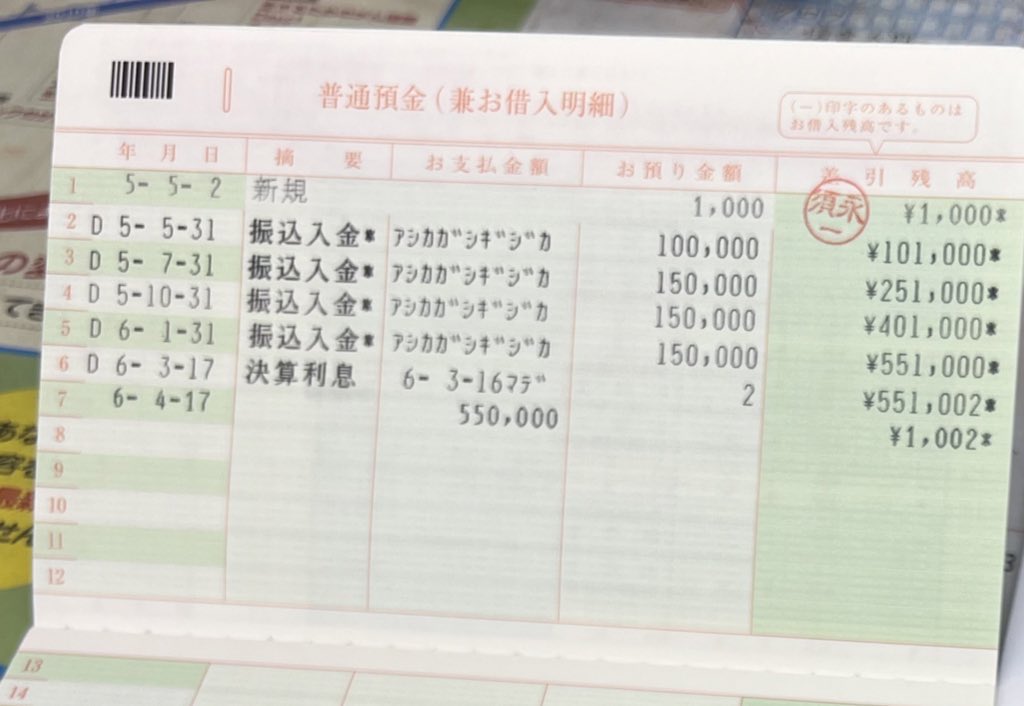

2025年度の「政務活動費」交付決定通知書

2023年度の「政務活動費」交付決定通知書

※2023年は4月に選挙があったため、例年の年60万円から5万円減額されています。

指定の口座に振り込まれます。

【政務活動費の使い道について】

令和5年度は0円―申請しましたが使いませんでした。

令和6年度は0円―申請しませんでした。

令和7年度からは申請して使う予定です。

議員になる前から、議員報酬でも十分活動費を賄えると考えていたので、2年間は政務活動費を使わずに自己負担でした。

2年間自己負担でやってみたところ、遠方への視察や研修旅行は年に2~3回行くだけで結構な費用が掛かります。

また、2025年には初めて個人の議会報告会を3日間行いましたが、チラシの作成や折り込み広告、機材の購入などで10万円近くかかります。

足利市は生活費との按分基準が他の市町に比べて厳しいそうですが、何にどれだけ使えるのか、実際に使ってみて収支報告書を書いてみないことには分かりませんので、今後は申請して実体験してみることにしました。

【交際費等にかかる費用】

◆会合や懇談会の会費

強制ではないですが、市と緊密な関係にある団体等の会合や懇談会が年に10数回あります(人によってはその倍以上)。1回あたり6,000円~7,000円くらいかかります。

◆香典

自治会の役員や後援会関係、市の功労者等のお通夜、葬儀には参列する議員も多いです。議員としての香典の額は3,000円くらいが相場ですが、5,000円、10,000円という議員もいるようです。

なお、議員本人が列席しない場合、代理人に香典を持参させる行為は寄付行為として違法になります。

議員の寄付行為の禁止についてはこちらに具体例があります。

【選挙費用】

選挙にはお金がかかるというイメージがありますね。

また、公費負担で使える選挙活動というのもあるため、税金の無駄遣いではないかという声も聞かれます。

実際のところ、4年に一度の選挙活動に必要な費用はどのくらいなのか。また、何にどれだけ公費負担で使用できるのか。あまり知られていないと思いますので、ご紹介したいと思います。

【選挙運動に必要な費用はどのくらい?】

人口14万人程度の地方都市における市議会議員の選挙運動に必要な費用は200万円~300万円くらいが相場と言われていますが、激戦区の場合には500万円かかることもあるそうです。

ただし、選挙運動に要する費用の上限には制限があります(資金がある人が有利にならないように)。

【立候補に必要な経費】

◆供託金 30万円

選挙に立候補するには、いたずら目的などを防止するため、法務局に供託金を納付する必要があります。

足利市議会議員選挙の場合は30万円です。

一定の得票数を得ないと没収されます(有効投票総数をその選挙区の定数で割った10分の1以上)。

2025年の補欠選挙、2023年の市議会議員選挙のいずれにおいても供託金を没収された候補者はいませんでした。

【公費で賄うことのできる選挙活動】

ガソリン代等ツケ払いで会社と契約し、選挙終了後に公費請求をして、選挙管理委員会から契約先に支払われる制度です。資金力のない候補者も選挙活動をしやすくするための制度です。

ただし、供託金が没収されない候補者に限られます。

※一部を除き最新の選挙の資料を参考にしています。

◆選挙運動用ポスターの印刷代

→上限316,250円

(ポスター掲示場所は359か所あります)

参考までに、2025年4月現在、自分でデザインをし、大手ネット印刷会社を利用した場合、納期4日後、高品質のコースで400枚を注文すると39,970円でした。地元の中小の事業者に発注する場合でも、30万円は超えないと思うので、上限設定がおかしい気がします・・・。

◆選挙運動用ビラの印刷代

→上限30,920円(4,000枚)

参考までに、2025年4月現在、自分でデザインをし、大手ネット印刷会社を利用した場合、巻三つ折り&高品質のコースで4,000枚を注文すると10,220円でした。こちらの上限は理に適っていると思います。

◆選挙運動用の公選はがきの郵便料金

→2,000枚分(85円×2,000=170,000円)

郵便料金は無料ですが、印刷代は自己負担になります。

郵便局の窓口で料金別納扱いで受付をします。

◆選挙運動用自動車のレンタル費用

・自動車のみのレンタル費用

→上限は1日16,100円×7日間=112,700円

※車体に乗せる看板、スピーカー等は自己負担になります。

※自家用車を使用する場合には公費請求はできません。

・運転手付き自動車のレンタル費用 ※令和5年の選挙の際の条件です

→上限は1日64,500円×7日間=451,500円

※自動車、運転手、燃料費込みのいわゆるハイヤーのようなものです。

車体の上に乗せる看板の枠はついているのかは分かりません。

◆選挙カーのガソリン代

→7日間で上限53,900円

特定のガソリンスタンドと契約し、1日ごとに支払ったガソリン代を記録しておきます。

◆選挙カー運転手の日当

→上限は1日12,500円×7日間=87,500円

※上限を超えた分は自己負担、1日に2人以上雇っても公費負担は1人分まで

【選挙運動に使える金額の上限】

公費請求できる内容とは別に、支払いできる費用の上限が設けられています。

資金力の違いで選挙運動に不平等が生じないようにするためです。

◆事務員の日当(公費負担なし)

1日10,000円まで

◆ウグイス嬢の日当(公費負担なし)

1日15,000円まで

◆運転手の日当

1日15,000円まで

◆運動員等の宿泊費(公費負担なし)

運動従事者1日12,000円まで(2食代含む)

その他の労務者1日11,000円まで(2食代含む)

◆運動員等のお弁当代(公費負担なし)

1食1,000円まで

1日3食で3,000円まで

1日当たりの運動員は15人以内まで

◆茶菓料(公費負担なし)

1日1人あたり500円まで

【私が選挙費用した費用(2023年)】

◆公費で賄われた費用

・選挙カーレンタル代 112,700円

・選挙用ビラ印刷代 30,920円(4,000枚分)

・選挙用はがき郵便料金 126,000円(2,000枚分 1枚63円で計算)

・選挙カー運転手日当 87,500円(12,500円×7日分)

合計 357,120円

◆自己負担で支出した費用

・選挙カーレンタル代 64,000円

・選挙用ポスター 34,930円 (公費請求せず)

・選挙用ビラ印刷代 74,680円(105,600円-公費負担30,920円)

・選挙用はがき印刷代 70,400円

・運転手日当 122,500円(210,000円-公費負担87,500円)

・ウグイス嬢日当 210,000円

・事務員日当 50,000円

・弁当代等 140,000円

・選挙用看板製作費(事務所2枚、選挙カー用4枚) 118,800円

・選挙用看板取付工事費用 167,200円

・選挙事務所プレハブ建設&レンタル代 363,220円

・選挙事務所の屋根工事 363,000円

・選挙事務所のインフラ工事費等 210,000円

以下は、計算しきれないので概算です。

・ポスター貼りの道具等

・選挙運動用の備品

・事務用品等の備品

・個人演説会の諸費用

合計 約300,000円

自己負担の総額 約230万円

【選挙活動費用の感想】

当初は、ポスター貼りとビラ配布、選挙カーは自分で運転して、時々自転車で市内を巡ろうと考えていたので、予算は50万円くらいを見込んでいました。

しかし、手伝いを名乗り出てくれた方々からは、普通のやり方と違うのは良くないということで、プレハブ事務所を建てることから始まり、予想外に費用が掛かってしまいました。

事務所を建てる、あるいはテナントを借りる等して、インフラも整備するとやはり200万円は超えてしまいますね。。。

今まで選挙を手伝った経験がある方からすると、選挙事務所に訪問して記帳するのが当たり前、スタッフが多くて賑わっている事務所でないと泡沫候補のように思われて票が伸びない、そんな風に映るようです。

それを逆手に取ってか、ここぞとばかりに営業をかけてくる怪しい業者もいました。印刷物は一括で一社に依頼しないと公費請求できない等。若い世代のスタッフがいない新人候補者だと騙されている人もいるのではないかと思います。

私は告示前ぎりぎりの立候補でしたので、選挙カーの手配は近場では間に合わず、遠方から取り寄せました。価格はかなり安かったですが、他の議員に聞いたところ、上に乗せる看板代込みで100万円近くかかったという人もいました・・・。

終わってみると、一般的な選挙費用よりも若干下回るくらいだったと思います。

全体の費用からすれば公費負担部分はそれほど大きな割合ではありませんが、やはり税金で賄っていただいているので、今後は必要な費用とそうでない費用をシビアに考えていかないとと思います。

私は選挙カーは有用だと思っていますが、インターネットでの選挙活動も活用し、普段は選挙に行かない層に響く内容にするのがこれからの選挙の在り方だと思います。