足利志士の会の会派視察で大泉町役場に訪問しました。

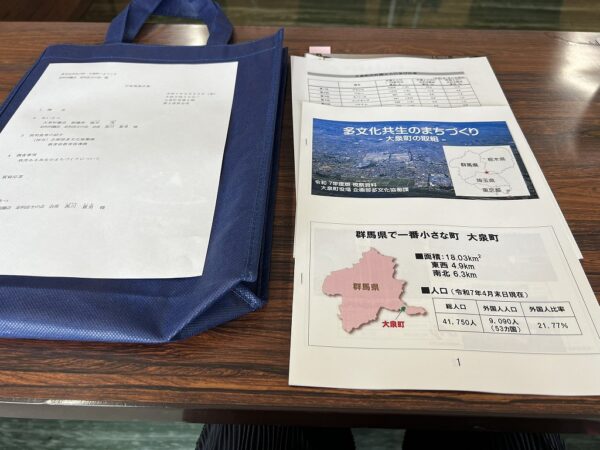

大泉町といえば、外国人住民の割合が21%で、市町の中では全国1位です。

(最新の市区町村のデータでは、第1位:北海道の占冠村36.6%,第2位:北海道赤井川村35.3%、第3位:大阪市生野区23.3%に次いで第4位になっています。)

記事更新日:2025/11/3(外国人比率のデータを更新しました)

記事作成日:2025/8/23

外国人の中でもブラジル人が50%超とダントツ、ペルー、ボリビアと日系人の多い南米系の方が多い地域なのはイメージ通りです(企業城下町の浜松市や豊田市も同じ)。

町内のお店もポルトガル語の看板が並んでいて、外国に来たような錯覚に陥ります。

しかし、最近はベトナム、ネパール、インドネシアなどのアジア圏の住民も急増中、ハラール対応もしているようです。

多文化共生のに30年の歴史のある大泉町なので、外国人がいるのが当たり前の生活。 町役場にも多文化協働課と言う担当課があります。

とても興味深かったのが、職員が町に出て各国籍、コミュニティの核となるリーダー(キーパーソン)を発掘し、その方を通じてコミュニティに必要な情報を届けてもらっているそうです。

いわば、文化の通訳。

キーパーソンはすでに70〜人いるそうです。

定住者の外国人はすでに町に馴染んでいて生活上大きなトラブルはないそうですが、高齢化が進み、年金未加入、国民健康保険の未納が問題となっているようです(制度をよく理解していない。でも、大企業に税収を支えられているのは大きい?⇒後で調べたところ、昔は年金の脱退一時金の制度の抜け道があったので、その名残もあるかもしれません。)。

新しくやってきた外国人については、特に子どもの学習で苦労されているようです。

中学生にもなると日本語もわからないままでは授業についていけないため、学校に通う前に日本語教育のプレスクールのような場所に通い、日本語と日本の生活や文化を学ぶそうです(大人も対象)。

公立学校でも日本語指導教員を配置。

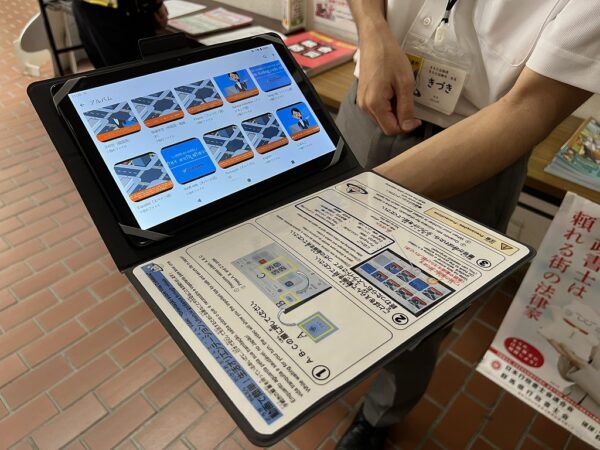

役場の窓口では、待ち時間の間に転入者に対して多言語で作成した日本での生活ルールなどの動画をアプリで視聴してもらったり、早い段階から日本の生活を覚えてもらう取り組みをしています。

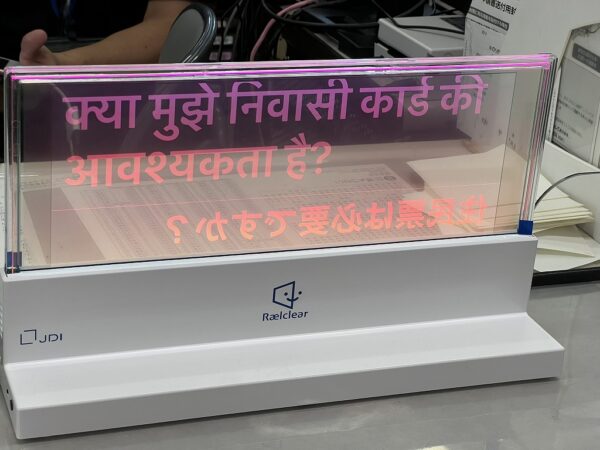

窓口では、定型的な会話が多言語で表示されるちょっとオシャレな画面を見せて、職員と会話をしています。

ですが、全部で53カ国ともなると、一自治体での対応は困難なため、入管との連携が不可欠です。

足利市の場合、人口の5%が外国人居住者、中でもスリランカ人が最多ですが(2025/4月現在で約1,500人)、スリランカの公用語であるシンハラ語とタミル語は入管の外国人支援の資料でも多言語対応されていません。

先日は足利市内で開催された仏教のお祭りに合わせてスリランカ大使館が臨時の査証(ビザ)相談所を設けたくらいです。

ですので、足利志士の会では、入管と連携して多言語表記の生活ガイドブックのようなものを作成してもらえるように予算要望で提出しました。

※スリランカ人の役割7割がシンハラ人で仏教徒、シンハラ語を母語としています。残り2割のタミル人はイスラム教徒でタミル語を母語としていると言われています。 足利市内では西にイスラム系が多く、東に仏教系が多いと言われていますが、詳細は分かっていません。

足利でも急激に増加している外国人について、正直なところ行政の対応は遅れていると感じます。

市民も無知、無関心ではいられません。

しかし、両極端な考え方では、真実にも問題解決にも辿り着けません。

正確な知識を身につけて、みんなで考えることが大切だと考えます。

参考までに、足利市内の外国人の構成についてまとめました 今後も色々はデータを更新していく予定です。

konuma-mitsuyo.com/foreign-citize

堅い話が続きましたが、視察の際には先方に足利土産を持参するのが慣例となっていてますが、古印最中をお渡しすると、足利の良いところ、好きなところの話で盛り上がります。

今回も、足利学校、鑁阿寺周辺の石畳通りが好きで、たまに行きたくなるとおっしゃられ、市民が思うより外から見る足利の印象は良いのですよとお知らせしたいです!

足利志士の会では、近隣の自治体で学べることを優先して会派視察に取り組んでいます。

【関連記事】

小沼みつよのSNSはこちら

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

会派『足利志士の会』のSNSはこちら

↓ ↓ ↓ ↓ ↓