【目次】

【会派代表質問 初登壇】

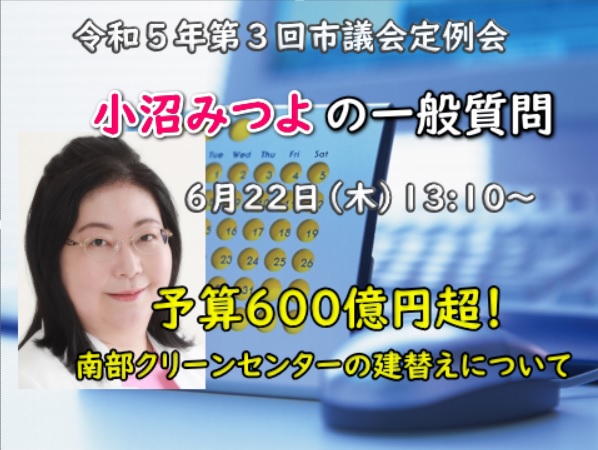

新人議員になって3回目の一般質問は、織姫クラブの会派代表として登壇いたしました。

会派代表質問は、主に市長に対する市政全般の質問が多くなり、自民党会派からは市長及び執行部への美辞麗句が並ぶことも。

織姫クラブのメンバーは全員無所属議員ですので、そういった慣習には従う必要はないのですが、私は会派代表質問が初めてだったことと、最後にかなり辛辣な質問を準備していたので、出だしは礼儀として最近の出来事について当局の功績を称える質問を準備しました。

【用語解説】

一般質問とは、定例会において、議員が市の施策の状況や方針などについて、報告、説明を求めたり質問することをいいます。

一般質問は3日間(+予備日1日)が予定されており、1日最大4人が登壇します。一問一答方式で、質問は一人30分以内の時間制限があります。

代表質問は会派の代表者が初日に行います。形式は一問一答方式で同じです。本来であれば、会派を代表する内容の質問でなければならないはずですが、議員個人の関心のある事項の質問であることも多いです。

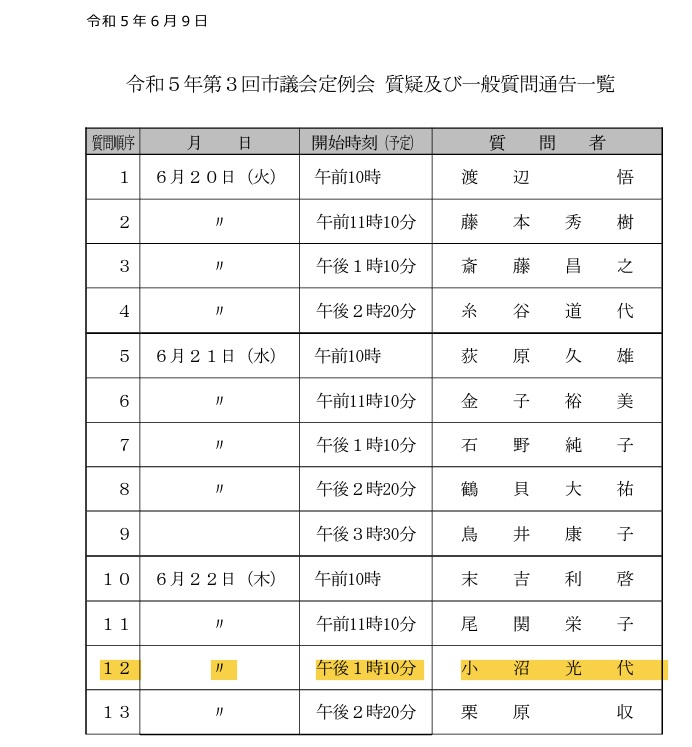

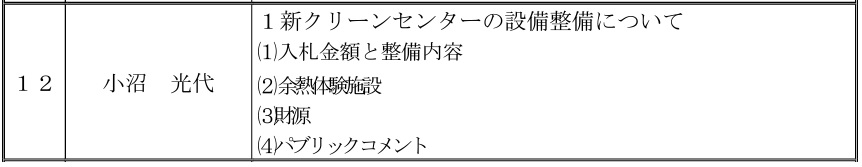

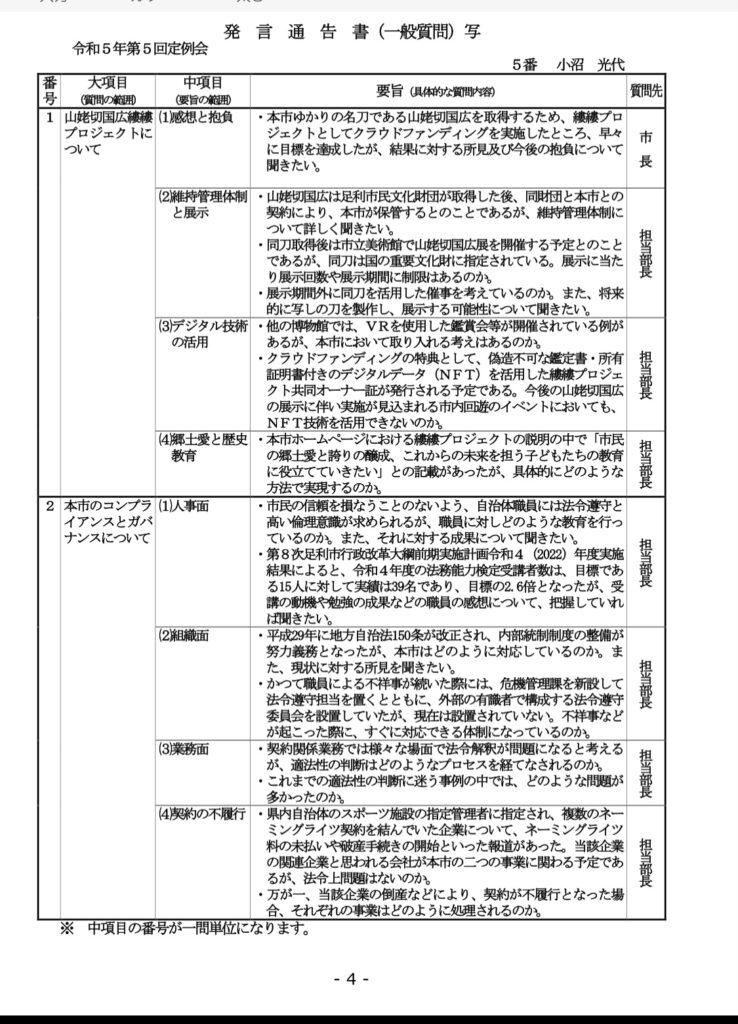

【一般質問の通告書】

【用語解説】

一般質問の発言通告書とは、一般質問を行う議員が、あらかじめ当局に対して質問する項目を明らかにする文書のことを言います。

会派の代表枠以外は、一般質問の通告書を提出した順番に、日程の枠を選ぶことができます。

【一般質問の概要+α】

一般質問の詳細については議事録又は動画でご覧いただけます。

ここでは、補足情報を掲載いたします。

2023年12月27日現在の情報ですので、今後変更になる場合がございます。

【1、山姥切国広縷々プロジェクトについて】

(1)2か月間の間に目標の1億円以上の寄付を募ることができたことについての感想と、今後の抱負を市長に尋ねました。

山姥切国広 縷々プロジェクトの公式サイトにも市長のメッセージが掲載されています。

https://ruru-project.com/about.html

(2)維持管理体制と展示について教育次長に尋ねました。

所有者となる公益財団法人足利市民文化財団とは?

山姥切国広は令和5年度中に公益財団法人足利市民文化財団が取得する運びになっています。この財団の設立当初には毎年5,000万円の補助金が10年間投入されており、約9億円ほどの資産のうち、約5億円は税金で賄われています。山姥切国広に先駆けて堀川国広作の脇差を取得する等、足利市ゆかりの文化財取得に向けた活動を行っています。

管理の方法は?

山姥切国広取得後は、財団が足利市に保管管理を委託し、国宝・重要文化財以上の刀の取り扱いに長けた専門家3名により定期的に手入れされることになっています。

刀の手入れの仕方は、古い油をふき取り、粉をはたいてまた新しい油を塗り直すという手順になっているそうです。

山姥切国広の他にも、足利市及び足利市民財団が所有する刀が複数ありますので、そちらも併せて専門家に手入れをお願いすることもあるそうです。

保管や展示に関しては、湿度や温度管理にも細かな条件設定があります。

展示期間及び制限について

足利市の財団が所有権を取得することになったため、今後は常設展示が可能と考えている方もいるようですので、質問いたしました。

国宝・重要文化財の保護のため、年間で2回までの展示(貸出を含む)及び60日間という制限があるのが原則です。例外的に、所有者が展示する場合には、文化財の状態、保管状況や展示の方法に問題がなければ年間150日まで延長できることになっています。

足利市の場合には150日以内であれば展示可能ということになります。ただし、現在のところ、1回あたりの展示は60日を超えて展示する予定はないそうです。

参考文献ー文化庁 国宝・重要文化財の公開に関する取扱要項の改訂について(通知)

展示期間外の展示について

1年間で約2か月しか山姥切国広の展示予定がないとすると、それ以外の期間はどうするのかという疑問があります。そこで、写しを製作して展示する、VR刀剣鑑賞などの技術を活用することなどが考えられます。

足利市立美術館は年間4回の展示企画が予定されていますが、次回令和7年春の特別展示の様子を見てから何か企画が立ち上がればよいですが。

写しの製作予定について

「写し」とは、本物(本歌)に似せて現代の刀匠が製作した刀のことを言います。

山姥切国広は、長義という刀の写しであるため、さらに写しを作るのかという疑問も生じるかもしれませんが、これだけ知名度のある重要文化財ですと、写しを製作する価値はあると考えています。

最近はコンピューターを使って本物と寸分たがわない写しを作ることもできるそうですが、刀匠の個性が現れた写しはそれ自体芸術性が高く、写しの品評会もあるくらいです。山姥切国広も本歌の長義とそっくりというわけではないそうです。

山姥切国広が有名になった刀剣乱舞というゲームの製作会社は、日本各地で銘刀の写しや幻の刀の復元プロジェクトに協力していますので、今後は山姥切の写しについてもそういったプロジェクトが実現すれば良いと思います。

(3)デジタル技術の活用について総合政策部長に質問しました。

VR刀剣鑑賞

VR刀剣鑑賞とは、通常の展示状態では見ることのできない裏面や細部まで高画質で撮影し、まるで手に取るかのように映像で刀を鑑賞できる技術のことをいいます。

2019年には東京国立博物館において、「三日月宗近」「岡田切吉房」の二口を比較しながらVR鑑賞できる展示が実現しました。

2022年12月には、高精細画像で実物の10倍を超える大きさでの鑑賞が可能という刀剣鑑賞アプリが開発されました。このアプリはダウンロードしたユーザーが料金を払って自分のスマートフォンで表示できるというもので、従来のものに比べて手軽に利用できるようになっています。

初回は、岡山県瀬戸市が約8億円のクラウドファンディングで取得した国宝 「太刀 無銘 一文字(山鳥毛)」が公開されました。今後、公開される刀剣が増えていく予定です。

凸版印刷株式会社のニュースリリースhttps://www.holdings.toppan.com/ja/news/2022/12/newsrelease221202_2.html

山姥切国広の画像データを取り込んでもらえるのであれば、展示期間外の企画で鑑賞の機会を設けることができるのではないでしょうか。

VR刀剣鑑賞については、他の美術館の事例を研究し、今後、足利市でも取り入れる可能性があるという答弁がありました。

縷々プロジェクト共同オーナー証のNFTについて

クラウドファンディングの特典の一つに共同オーナー証のNFTを発行するというものがあります。NFTは偽造不可で鑑定書・所有権証明書付のデジタルデータをいいます。

本来であれば、暗号資産を通じた取引になり、まだ一般にはなじみも薄くハードルの高い技術ですが、LINEという広く普及しているアプリ内で表示できるように開発されました。

次回の特別展示の際には、NFTを提示すれば、入場券やパンフレットの割引購入ができるということですが、さらに観光スポットや周辺のお店でも何らかの特典を得られるような企画に広がっていく可能性があります。

縷々プロジェクトの特典について

https://ruru-project.com/crowdfunding.html

なお、質問では、クラウドファンディングに参加した以外の市民や観光客にもNFTになじんでもらえるような街歩きを企画できないか尋ねました。これについては、寄付に協力した方に対する特典を優先したいこと、別の技術を用いるにはセキュリティや費用面で問題があるということで今のところ採用する考えはないそうです。

(4)郷土愛と歴史教育

単に美術品として展示するだけではなく、郷土の文化遺産に誇りを持ってもらいたい、特に子供たちには足利の郷土史も知って欲しいという思いから質問しました。

以前の展示では、大型バスをチャーターして市内の生徒さんたちに見学してもらったそうです。また、足利デザイン・ビューティ専門学校の学生さんたちが、山姥切国広のことがよく分かる歴史漫画のパンフレットを作成してくれました。

小学校では3年生の副読本で足利市の歴史を学ぶそうですが、先生によっては山姥切国広を取り上げてくれることもあるそうです。実際に刀を鑑賞した生徒さんたちの反応はなかなか良かったそうです。

次回の特別展示についても同様の措置が採られる予定です。また、市民への無料開放日を設けると発表されました。

小さい頃から郷土の歴史に誇りを持ち、地元に愛着を感じているならば、大人になってからも足利市に戻ってきて、地域のため社会参加しようという意欲につながると思います。ひいては市議会議員の成り手不足解消にもつながれば。

【2、本市のコンプライアンスとガバナンスについて】

ここからはガラッとテーマが変わります。私が公約に掲げている分野ですので、1年生議員のうちに具体的事案とともに取り上げる機会があったことをうれしく思います。

このテーマを取り上げた理由

コンプライアンスは「法令遵守」、ガバナンスは「内部統制」と日本語で訳されています。コンプライアンスは、最近、テレビ番組でタレントさんたちが口にするようになったのでイメージしやすいかと思います。「内部統制」は、会社の粉飾決済を契機に会社法改正により取り入れられた手法で、これを自治体にも及ぼそうという法改正がなされました。

この2つは、公務員個人の不祥事の防止、足利市という自治体組織全体の不祥事防止に役立つ制度です。不祥事を防止するということは、無駄な税金支出を抑えることにもつながります。

一般質問をするにあたり、たまたま足利市の公共事業に関わる会社に新聞記事になるような事件が起きたため、本市ではどのような取り組みがなされているのか調べて質問することにしました。

(1)人事面

職員に対する教育について

新人教育はもちろん、他の職員についても定期的に教育を行っています。毎朝、全庁職員が100の項目を確認するという作業も行われているそうです。なかなか市役所職員の日常を知る機会はないため良い話を聞くことができたと思います。

自治体法務検定について

自治体職員の法的知識及び政策能力を図る民間の試験があります。これは、職員提案制度によって開始されたもので、能力の高い職員が講師役を務め、17回もの勉強会を経て39名もの職員が受験し、全国平均より高い点数を取得しました。中には、ゴールドクラス、シルバークラスという、法的能力が十分と認定された職員も複数いました。

県内14市の中で顧問弁護士がいないのは足利市だけと聞いていますが、外部の専門家がいないのであれば、職員自ら法的知識、法的思考力を高めるに越したことはありません。自主的に勉強していることは素晴らしいと思います。

(2)組織面

内部統制制度の整備について

平成29年の地方自治法の改正により、特定都市(宇都宮市は法的義務あり)を除いて内部統制制度の整備が努力義務となりました。主に会計面での不祥事防止のための制度ですが、足利市は今後整備する予定があるのか尋ねました。

これに対し、内部統制制度を整備するには全庁を挙げて取り組まなければならず、先行事例を研究してからになるとの答弁でした。さきほどの人事面で答弁があったように、内部統制類似のシステムがあるので同様の効果が得られていると判断しているようです。

ただ、議員としては、1年度ごとにまとめた報告があると傾向が分かりやすいので、できるだけ早急に実現してほしい旨述べました。

危機管理課法令遵守担当・法令遵守委員会について

足利市では数年前に職員による不祥事が相次いだ時期がありました。その際に設置されていた制度は現在はなくなっています。これに代わる制度があるのか尋ねたところ、副市長、担当部長等で構成される足利市法令遵守実施本部が開催され、必要に応じて外部専門家に意見を伺うとのことです。

直近では、福祉給付行政について国からの通知の解釈が不適切だった事例を取り上げたことがあったそうです。これについては、本市での不祥事防止目的というよりも、行政内部の事務処理上の問題を検討するという面が強いように思います。

しばらくの間、不正会計処理や飲酒運転のような刑事事件に発展するような事案がないので、今のところ問題はないでしょうが、やはり職員同士だけではチェック機能に限界があるので、顧問弁護士が必要なのではないかと感じました。

(3)業務面

特に入札や契約関係について、どのような法的チェックがなされているのか、そのプロセスについてと、今まで問題となった事案はどのようなものがあったのか尋ねました。

入札については、副市長及び関係部長で組織する入札参加者等選考委員会を毎月開催しています。

高度な専門能力が求められる建設工事及び建設関連の業務委託や、特殊なシステムの導入など、専門的かつ技術的な検討が必要な案件は、関係部課長で構成する建設工事等技術審査委員会や、デジタル戦略推進委員会で審査を行っています。

必要に応じて弁護士に相談するとのことでしたが、やはり委員会の中に外部専門家が必要なのではないかと感じました。

なお、一般質問の後に「入札適正化委員会」の存在を知ったのですが、この委員の中には弁護士もいて、落札者決定後の事後審査を行っていたそうです。ただ、十数年の間、一度も問題を指摘されたことがなく、膨大な資料を用意するなど、費用対効果が低いことに鑑みて、令和2年度から廃止されました。

「入札適正化委員会」

https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/industory/000060/000318/p001713.html

議員になってから大型公共事業が続いていますが、議会への報告の際にも素人が資料を読んだだけ、受け身で説明を聞いただけでは問題点を発見することは難しいと感じています。

実は、次の(4)の事案についても、市民からの指摘で初めて知りました。しかし、ベテラン議員の様子からは、事前に知っていて納得していたようです。

私が事前に知らされていたらそこで納得して終わったのか?市民から指摘を受けたから徹底的に調べてみようというなったので、当局からの事前説明は良し悪しがあると感じました。結局、表に出なければ抑止力は働かないと思います。

(4)契約の不履行

以上の取組を踏まえた上で、ここからは実際に起きた事件についての処理について質問しました。

倒産した企業のグループ企業と思われる会社が本市の本町緑地公園施設整備事業及び新クリーンセンターの余熱体験施設に関わることについて

ニュースで報じられたことからもご存じの方は多いと思いますが、佐野市をはじめ、県内複数の自治体のスポーツ施設において、ネーミングライツ契約を結んでいた企業について、ネーミングライツ料の未払いや破産手続の開始といった報道がありました。

ここでは企業名は伏せて、仮に「A社」としますが、当該A社の関連企業と思われる会社が本市の「本町緑地公園施設整備事業」及び「新クリーンセンター」の二つの事業に関わる予定です。この会社は当初A社との関連を想像させるB社という社名を用いており、A社と同じ代表取締役が就任していましたが、今年6月に社名をC社に変更し、代表取締役も変更しております。この点について、法令上問題はないのかと質問しました(社名については今後の影響も考えて伏せることにしました)。

都市建設部長の答弁は、別会社であるので問題はないとのことでした。

私が調べたところ、同じ代表取締役が経営する会社が5社も同日に破産手続開始決定を受けていることが分かりました。同じ経営者が関わっているのであれば、別会社であっても問題があるのではないか。どのように調べたのかについて再質問しました。

この点については、同じ人物が経営に携わってはいないという答弁でした。

新クリーンセンターの余熱体験施設の設計担当会社の役員らが九州で逮捕起訴された件について

たまたま一般質問の内容を考えているときに事件が起きたため、再質問しました。

設計担当会社の九州支社長らが宮崎県で競売入札妨害罪等の罪で逮捕、起訴されるというニュースがありました(結果的に落札したのは別会社)。足利市は、新クリーンセンター整備事業に関わる代表企業からその件について報告を受け、設計会社を変更し、デザイン、費用はそのままで工事を行うという発表をしました。

足利市に問題があった事件ではありませんが、刑事事件に発展したため、この設計会社に対し「入札指名停止措置」を行い、公表する予定はないか質問しました。

質問の段階では事件のあった宮崎県はもちろん、県内では宇都宮市でも早急に公表されていました。足利市の場合は国交省や栃木県の発表を待ってから入札参加者当選考委員会の審議を経て決定されるのが通例だそうです。結果、栃木県は12月19日に3か月間、足利市は12月25日に6か月間の入札指名停止措置を公表しました。

令和5年度指名停止措置状況

https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/industory/000060/000325/000742/p005275.html

栃木県が3か月の停止期間だったのに比べ重い措置だったことは評価したいと思います。しかし、もらい事故のような事件では早急に公表して厳粛な態度を示した方が良かったのではないかと思いました。

※その後、国交省関東地方整備局は2024年1月10日付で1か月の指名停止措置を公表(リンク)、栃木県内の他の市町も年明けに続いて公表がありました。

なお、指名停止の条件については入札・契約等のページにリンクがあります。

今回の場合は、別表2「15 次に掲げる者が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。(前項に掲げる場合を除く。) (1)代表役員等 (2)一般役員等又は使用人 ― 逮捕又は公訴を知った日から (1)5か月以上18か月以内(2) 3か月以上12か月以内 」に該当します。

万が一、当該企業の倒産などにより、契約が不履行となった場合、それぞれの事業はどのように処理されるのか、について

「本町緑地公園施設整備事業」は、パークPFI、「新クリーンセンター」は、DBO方式を採用しており(PPFI・DBO方式の違い等はこちら)、指定管理者制度や一般競争入札と異なるためわかりにくいのですが、簡単に言うと、複数の企業が1つのグループとして事業に関わり、連帯責任を負うような状態にあるため、仮に1社が倒産したとしても足利市が損害を受けるわけではありません。ただし、1社が資格を欠いたことにより、もう一度事業者の選定をやり直すのが原則です。

この点について、新クリーンセンターの事案では、基本協定書に万が一の場合に足利市の方で「契約しないことができる」と規定されており、改めて入札をやり直すことも、契約を続行するという選択もできるという解釈になります。今回は設計デザインや費用に変更がないこと、入札のやり直しではかえって費用も時間も余計に掛かることなどを考慮し、続行されることになりました。

以上の答弁からすると、結果的に何か法的な問題があったわけではありません。しかし、C社については隣の佐野市で問題になっているA社と関連性があるため、足利市でもちょっとした騒ぎになったそうです。結果として適法と判断したのであっても、疑義が生じた問題については議会に報告があってしかるべきではなかったのか。行政の議会及び市民に対する情報提供と説明責任を重く受け止めてほしいと感じました。

※佐野市では、市長が県議会議員時代にA社と同じ代表取締役が経営するD社(現在は別の代表取締役が就任)から顧問料を受け取っていたことが昨年の一般質問で明らかになりました。半年後に倒産しそうな会社であるにもかかわらず、指定管理者に選定したのではないか。12月18日に「指定管理者制度の在り方調査特別委員会設置に関する決議について」賛成多数で可決されました。

参考資料:佐野市議会

【一般質問を終えての感想】

今回は複数の部署にまたがる質問であったため、事前の聞き取りや調査に時間がかかりました。

特に最後の質問に関しては特定企業に関わるかなりデリケートな問題であったため、双方の理解に食い違いがないよう再々々々質問まで当局とやりとりしました。

一般質問については事前に原稿を用意したものを読み上げるだけの出来レースと言われることもありますが、質問に対する答弁がかみ合わないとなかなかその場で修正することが難しく、聞いている方も分かりにくいと思うので、一概に悪いとは考えていません。

今回に関しては内容が内容だけに、出来レースという雰囲気ではなかったと思います。私もやり取りを通じて理解が深まったので、大変勉強になった回でした。

是非、臨場感のあるやり取りを動画でご覧いただければと思います。

【令和5年度12月定例会の一般質問の動画】

小沼みつよのSNSはこちら

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

会派『足利志士の会』のSNSはこちら

↓ ↓ ↓ ↓ ↓